鷹です。

30代後半でノンキャリ国家公務員(地方局)からノンキャリ国家公務員(本省)へ転職し、その後40代になって民間企業へ転職しました。

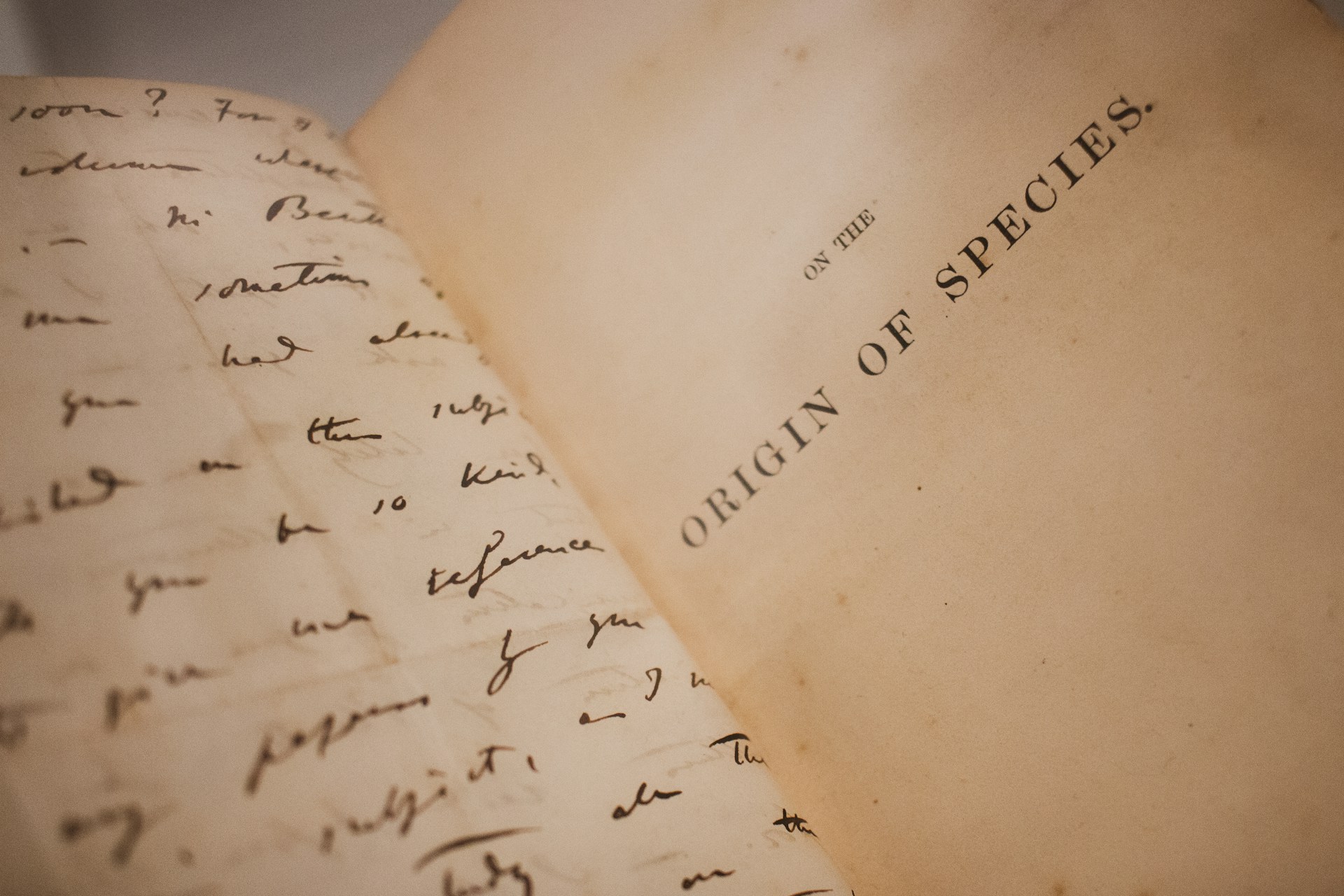

みなさん、ダーウィンが言ったとされる次の言葉をご存知ですか?

「最も強い者が生き残るのではなく、最も変化できる者が生き残る」

この言葉は、ビジネスや学業の世界に蔓延していて、コンサルタントやビジネス系イベントの登壇者、企業の採用担当者などがよく使ったりします。

「今のままでは生き残れない。変化していかなければならない」

そして起業だったり転職だったりといった、現状からの「変化」を勧めるのです。

でも、この言葉は、実はダーウィンが言ったものではない上に、その意味は曲解されて伝承されているのです。

この言葉の本当の意味、そして転職を考えている人にとってどう活かすことができるのか、触れてみたいと思います。

「最も強い者が生き残るのではなく、最も変化できる者が生き残る」の本当の意味

「最も強い者が生き残るのではなく、最も変化できる者が生き残る」

この言葉は、ハーバート・スペンサーという哲学者が、ダーウィンが「種の起源で」主張した「自然選択」という理論を説明するために作り出した言葉です。

自然選択とは、以下の4つの過程で生物は進化が起きるというものです。

- 種内の個体群には、大きさや形など様々な形質にばらつきがある。

- これらの形質の一部は遺伝的なものであり、子孫に伝えられる。

- 各世代で生まれる子孫の数は、実際に生存できる個体数よりも多い。

- 環境に適応した個体が生き残り、より多くの子孫を残す。

よくわからないですね^^;

AIに「自然選択について、小学生でもわかるように教えてください」と頼んでみました。

すると、こんな風に教えてくれました。

自然選択説は、生き物がどのように変化していくかを説明する考え方です。簡単に言うと、「環境に合った生き物が生き残りやすい」ということです。

例えば、キリンの首の長さを考えてみましょう:

- むかし、キリンの首の長さはバラバラでした。長い首のキリンも、短い首のキリンもいました。

- キリンたちは高い木の葉っぱを食べます。長い首のキリンは、高い所の葉っぱも食べられるので、たくさん食べ物を見つけられました。

- 短い首のキリンは、高い所の葉っぱが取れないので、あまり食べ物が見つけられませんでした。

- 長い首のキリンは元気に育って、たくさん赤ちゃんを産みました。その赤ちゃんも長い首を受け継ぎました。

- 短い首のキリンは、食べ物が少ないので元気に育てず、あまり赤ちゃんを産めませんでした。

- 長い時間がたつと、長い首のキリンがどんどん増えて、短い首のキリンは少なくなりました。

このように、環境に合った特徴(この場合は長い首)を持つ生き物が生き残りやすく、その特徴が次の世代に受け継がれていきます。これが自然選択です。

自然選択は、生き物が少しずつ変化して、新しい種類の生き物になっていく仕組みの一つなのです。

かなりわかりやすくなりました!

これを読むと、長い首を持ったキリンは、環境の変化に合わせて首を長くしたのではなく、たまたま長い首を持ったキリンが、環境の変化に適応し生き残ったということになるのです。

自ら変化することは意味がないのか?

冒頭で、

「最も強い者が生き残るのではなく、最も変化できる者が生き残る」

この言葉は、ビジネスや学業の世界に蔓延していて、コンサルタントやビジネス系イベントの登壇者、企業の採用担当者などがよく使ったりします。

「今のままでは生き残れない。変化していかなければならない」

そして起業だったり転職だったりといった、現状からの「変化」を勧めるのです。

と書きましたよね。

これがダーウィンの説とは異なっているという事実がおわかりになりましたでしょうか。

ダーウィンの説:環境に合った特徴を持つ生物が生き残る

曲解された説:環境に合わせて変化した生物が生き残る

つまり、変化を勧めるためにダーウィンの言葉(しかも正確にはダーウィン自身が発した言葉ではない)を用いるのはズレているのです。

とすると、VUCAと呼ばれる先の見えないこの現代で生き残れるのは、「偶然にも」世界の変化に適合した運の良かった人物だけということでしょうか?

私はそれは違うと思っています。

世界は加速度的に進化しており、たった1年前のことですら信じられないくらい時代遅れです。

あのchat GPTが世に放たれたのは2023年11月で、それからまだ2年も経っていないのに、生成AIを使ったサービス、業務効率化など、生成AIが存在しない社会なんて考えられない時代になっているのです。

そういう時代に「変化しない」って難しいし、自分で自分をとても生きづらくしてしまうはずです。

AIを使えば、今やっている事務作業のほとんどは代替できます。

それなのに、これからもマーカーでポツ入れして誤字脱字をチェックするのですか?

その「確実な仕事ぶり」がこれからも評価されると思いますか?

もうそんな仕事、近いうちになくなりますよ。

まとめ:ダーウィンがなんと言っていようが変化する者が生き残る

「最も強い者が生き残るのではなく、最も変化できる者が生き残る」

この言葉はダーウィンの言葉ではないし、その意味も間違って流布されているということを解説しました。

でも、ダーウィンの進化論(自然選択)について、世間に広まっている認識が間違っているとしても、この現代で「変化できる者が生き残る」ということ自体は事実ではないでしょうか。

急速に進化するこの世界で、変化せずに生き残ることはできないと思っています。

私は国家公務員からIT企業へ転職したからわかりますが、(少なくとも日本の)お役所は本当に変化に弱い。

そして井の中の蛙。

公務員という世界だけで生き続けていると変化できない…というより変化する機会を得られません。

変化したいと思うなら、公務員を飛び出す勇気を持つ必要があります。

私は「たとえ失敗したとしても、変化を厭わない」そんな人を心から応援したいです!

★転職活動をしてみようかなと思った方!次の記事でおススメの転職サイトと転職エージェントを紹介しています。

コメント